Da ragazzi, io e Coccia, avevamo una fissa, una di quelle convinzioni incrollabili che ti piantano radici nel cervello prima ancora che tu possa dire “accidenti”. Scommettevamo sul potere, diciamo così, “ammaliatore” di una bella macchina sulle ragazze. Nella mia testa, nessuna graziosa creatura avrebbe potuto resistere all’invito, sussurrato con nonchalance, di salire a bordo di una fiammante Ferrari rossa per un innocente “giretto”. Era una logica ferrea, quasi matematica: bella macchina uguale a conquista assicurata. Di conseguenza, la conclusione era inevitabile: presto o tardi, avremmo dovuto procurarcela, quella mitica Ferrari. Poi, come spesso accade, la vita fa le sue piccole, ironiche deviazioni. Crescendo, le automobili smisero di esercitare su di me quel fascino ipnotico, e poi restava da risolvere la questione economica. In aggiunta era l’aria dei tempi, quel senso di rigetto per tutto ciò che odorava di “status symbol”. Arrivato alla fatidica soglia dei vent’anni, tolleravo malvolentieri qualsiasi ostentazione di ricchezza, fosse pure un banale accendino Dunhill o un orologio con un nome altisonante. Unica, curiosa eccezione: le motociclette inglesi. Quelle sì, le adoravo con una passione quasi feticista. Le Norton, le BSA e, soprattutto, le Triumph, con quel loro rombo rauco e quell’aria un po’ ribelle. Poi, però, il destino mi fece posare le chiappe sulla sella di una Kawasaki 500, proprio lei, la famigerata “bara volante” sibilante, tre cilindri, due tempi e un’accelerazione che ti strappava un urlo dalla gola. Ma aveva un piccolo e per me insignificante difetto: non frenava. E visto che possederla per andare piano sarebbe stato un’idiozia degna di un personaggio di Beckett, me ne liberai non appena finirono le riprese di quel film di cui, francamente, ho rimosso il ricordo. Accadeva a Parigi, nei primi, effervescenti anni ’70, e quella mia era, con ogni probabilità, l’unica “bara volante” a sfrecciare per le sue strade. Bande di motards se la contesero con un’avidità sorprendente, ne ricavai esattamente quanto avevo immaginato (e forse anche qualcosina in più), e feci ritorno in Italia. Ma Parigi, ah, Parigi… quella città mi aveva stregato con la sua aria indolente e i suoi tanti incantevoli bistrot. Così, non appena si presentò l’occasione di tornarci, la colsi al volo, con un’avidità quasi infantile.

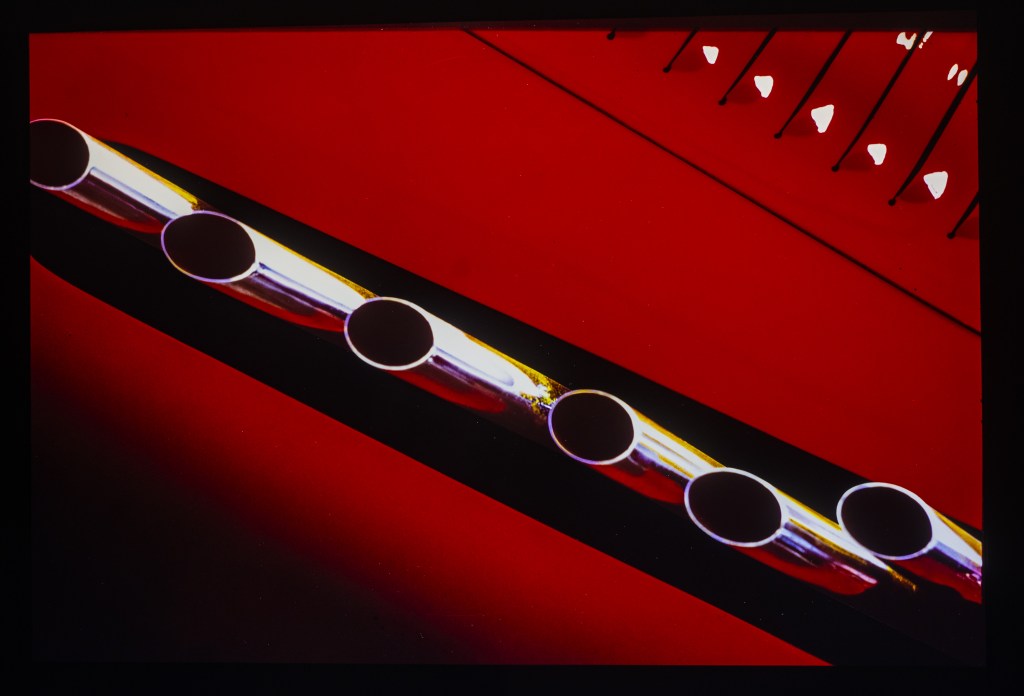

Mi aveva contattato un’agenzia, incaricandomi di immortalare una straordinaria esposizione di Ferrari organizzata da Cartier all’aeroporto di Le Bourget. Le Ferrari e Cartier, un’accoppiata che suonava come la quintessenza degli odiosi simboli di ricchezza. Eppure, accettai, fingendo un entusiasmo che non provavo minimamente. Il richiamo di una settimana a Parigi, strapagato e con tutte le spese coperte, era semplicemente irresistibile. E trascinai con me il mio socio e fratello Marco, sempre un po’ riottoso di fronte alle mie improvvise decisioni, in quello che si sarebbe rivelato un viaggio breve ma, a suo modo, indimenticabile. Atterrammo al Charles De Gaulle che la notte aveva già steso il suo manto scuro sulla città. Alle dieci di sera eravamo già stipati sulla RER diretti verso il centro, con due evidenti valigie da fotografo che ci facevano sembrare spie in missione, un cavalletto tra le gambe a mo di mazza ferrata e il nostro modesto bagaglio personale. E mentre la mia mente era già proiettata sulla prima cosa da fare – una scappata a Les Halles per ingurgitare dozzine di ostriche fresche come baci di mare – Marco fissava con un’espressione di puro disgusto un rigurgito, ormai rappreso e maleolente, che qualche anima prava aveva depositato proprio sulla maniglia della porta del vagone. Nel frattempo, il treno aveva raggiunto la banlieue, e ad ogni fermata nuovi passeggeri, tra cui parecchi giovani beurs dall’aria vagamente inquietante, si aggiungevano al nostro piccolo, eterogeneo gruppo. Alcuni di loro si divertivano un mondo a osservare il nostro palese imbarazzo e il sottile velo di timore che emanavamo. Si scambiavano occhiate complici, si davano di gomito e sembravano indicarci uno ad uno, quasi a dire “chissà se quella signora ha una borsa interessante, oppure se quei due con le valigie da fotografo nascondono qualcosa di valore”. Io ero stranamente tranquillo, capivo dai loro discorsi frammentari che stavano solo giocando, che la loro mente era altrove, forse già proiettata verso qualche piccola bravata in centro. Marco, invece, era visibilmente agitato e stringeva sempre più forte il cavalletto, pronto, ne ero certo, a trasformarlo in un’arma contundente nel caso in cui… Ma nulla accadde, fino a quando, a una stazione, salì un individuo che, lui sì, emanava un’aura di autentica inquietudine. Alto e grosso, completamente ubriaco, il viso tumefatto e ridotto a una maschera di sangue rappreso, i vestiti a brandelli. E nella mano, anch’essa un grumo di sangue, stringeva un estintore che, appena salito, aveva puntato minacciosamente verso tutti noi, per poi spruzzarne una generosa dose sulle persone in attesa sulla banchina. Urlava frasi incomprensibili, un misto gutturale di arabo e francese sgrammaticato. E mentre quelli fuori, inferociti e imbrattati di schiuma bianca, cercavano di forzare le porte, il treno ripartì con uno strattone. Ma ad ogni fermata la stessa scena si ripeteva, la schiuma densa che imbrattava i volti esterrefatti e le urla confuse che si mescolavano al rumore metallico del treno. Finché un paio di robusti ragazzotti, beurs naturalmente, decisero che era giunto il momento di porre fine a quella grottesca pantomima, e scaraventarono l’uomo fuori dal vagone con una brutalità imbarazzante. Il treno riprese il suo viaggio, tra le risate sguaiate dei giovani che avevano compiuto l’impresa e le urla di chi, sulla banchina, coperto della schiuma dell’estintore, stava prendendo a pugni e calci il malcapitato. Il viaggio in metropolitana fu decisamente singolare, ma tutto sommato tranquillo, e alla fine raggiungemmo la nostra destinazione. Appena ebbi il tempo di posare le valigie nella algida camera d’albergo, che il mio piede era già fuori dalla porta. La città ci aspettava, con la sua aria ambigua e i suoi segreti incanti. Al varco, come ci fu immediatamente chiaro. Il Quartiere Latino, le librerie illuminate che invitavano a perdersi tra le pagine ingiallite, e una folla eterogenea che brulicava per le strade, una metropoli viva e pulsante che ci invitava a vagabondare senza meta. Dalle parti di Saint Michael, ci infilammo in un anonimo kebabaro, dove un omone dall’aspetto trasandato stava trafficando con stracci e bottiglie, forse preparandosi alla chiusura. Alla nostra richiesta di due panini kebab, si mostrò visibilmente scocciato, ma con un sospiro rassegnato riaccese la friggitrice (le patatine fritte, a quanto pare, erano un’appendice inevitabile). Senza nemmeno aspettare che l’olio raggiungesse la temperatura giusta, ci tuffò dentro delle patatine che giacevano flosce e tristi in un piatto, riprendendo immediatamente la sua opera di pulizia con uno straccio unto. Nel frattempo, uno scarafaggio di dimensioni considerevoli percorse lentamente il bancone e l’uomo, senza la minima esitazione o imbarazzo, lo freddò con lo stesso straccio con cui stava pulendo, e, sempre con lo straccio in mano, ci confezionò i due panini. Uscimmo dal locale e, non appena fui fuori, addentai il mio kebab con una certa voracità, guardando incredulo Marco che, con un’espressione di profondo disgusto, gli dava un solo, minuscolo morso. Un clochard, che evidentemente aveva fiutato l’occasione, si alzò fulmineamente da terra e addentò il resto del panino che Marco, indeciso, ancora stringeva tra le dita, ringraziandolo con un grugnito incomprensibile. “Ekkekazzo!” gli sbraitò Marco, con un misto di ribrezzo e rassegnazione. “Tienilo pure, mangialo tu… in fondo, a me faceva già schifo prima”. Il clochard, ovviamente, non capì una parola, ma afferrò il kebab con una rapidità sorprendente e si dileguò nella notte. Il mattino seguente, ci ritrovammo entrambi con un’espressione costernata davanti alla fitta rete metallica che serviva a proteggere le preziose Ferrari esposte, separandole dal pubblico adorante. Temendo danni alle loro carrozzerie immacolate, i collezionisti proprietari di quelle mitiche automobili avevano preteso, oltre a costosissime polizze assicurative, anche questa ulteriore, inestetica protezione. Come abbiamo fatto a fotografarle? Beh, cercate di intuirlo dalle fotografie che seguiranno. Ah, una piccola precisazione, giusto per essere onesti: le Ferrari, bisogna ammetterlo, sono oggettivamente bellissime.